勞動事件法重點解析-前言:為什麼要制定勞動事件法?

前言

勞動事件法在107年11月9日立法院三讀通過、107年12月5日總統公布,共53條,施行日期則由司法院另定之,預計於今年底(108年)或明年初(109年)正式施行。這部法律在立法院三讀通過以後,當時有許多媒體下了這樣的標題:「最有感的司法改革」,一般民眾是不是真的有感還無法確定,畢竟相關的討論不多,但可以確定的是,在勞動事件法實際施行後,對於日後真的發生勞資糾紛的雇主而言,一定會非常有感! (註:因勞動事件法分別將勞資雙方稱為「勞工」、「雇主」,故本文以下均使用與勞動事件法相同之用語)。

為什麼雇主會有感?因為在新法規範下,日後發生勞資糾紛時,新法對於進入法院調解、訴訟的勞工給了非常多的武器,相對的,雇主的攻防空間則會受到非常大的限縮。本文除了解釋法條說明勞動事件法的重點,另外也會分析新法對雇主的衝擊,以及相關的因應方法。

勞動基準法、勞動事件法都在規範勞資關係,其中前者是實體法、後者則是程序法。

勞動基準法近年比較大的修正是105年12月及107年1月 ,這2次的勞基法修正都引發非常大的爭議,第一次修法即俗稱「一例一休」,當時造成資方大反彈;第二次由前行政院長賴清德所主導的修法則造成勞方大反彈,認為嚴重偏袒資方,許多勞方團體因此走上街頭。

那本文要討論的勞動事件法呢?跟勞動基準法不同,勞動事件法是程序法的規定,規範的並不是工資、加班費、資遣費、勞工退休金提撥、職災補助等事項,而是勞資雙方一旦發生勞資糾紛,將來進入法院調解、訴訟後,勞資雙方的攻防規則。

為什麼要制定勞動事件法?

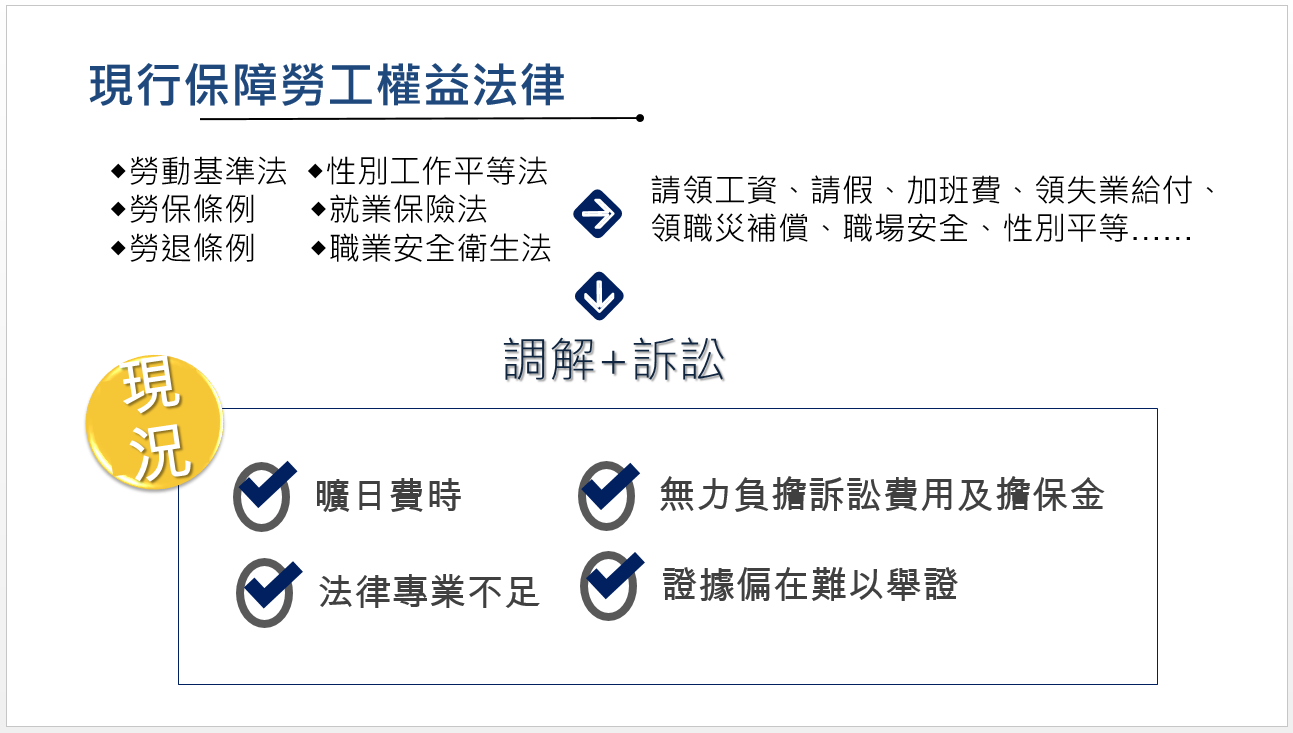

現行保障勞工權益的法律,分別有勞動基準法、勞工保險條例、勞工退休金條例、性別工作平等法、就業保險法、職場安全衛生法………等,這些實體法規定勞工享有請領工資、請假、加班費、請領失業給付、請領職災補償、職場安全、性別平等、請求資遣費等相關權利,但有了這些權利還不夠,畢竟當勞資爭議發生時,權利並不會從天上自動掉下來,勞工還是要透過調解(勞資爭議處理法)、訴訟(民事訴訟法)的方式爭取自身權益。但勞工在現行制度下,實際碰到勞資爭議的現況是:

一、打官司曠日廢時:

調解不成立後,自起訴至一審判決,過程動輒數月,倘再加計二審,訴訟期間可能長達一年以上,此時多數勞工為了顧及生計自然不可能每月跑法院開庭,因此多數會在調解階段,因迫於壓力而接受較差條件之和解。

二、無力負擔龐大訴訟費用及擔保金:

現行裁判費是以起訴標的價額為計算基礎(民事訟法第77-13),因此如勞工起訴,向雇主請求的金額越高,需繳納之裁判費也越高。另外現行實務就保全程序之擔保金則多以請求金額1/3計算,高額的費用同樣對勞工經濟上造成龐大的負擔,均減少勞工在調解不成立後,另行提起訴訟之意願。

三、證據偏在難以舉證:

勞工不論進行調解或訴訟,不論向雇主請求的內容是工資、加班費、資遣費、特休假及國定假日應休未休的工資、提撥6%勞工退休金、高薪低報損害賠償、職災補償…..等權利,因主張這些權利時,所依據的相關重要證據都不在勞工手上,雇主常常也不願配合提出,導致勞工在一開始提出調解或訴訟時,完全無法具體、清楚計算自己可以主張的金額,都增加了勞工主張權利的難度。

四、法律專業不足:

在本段一開始我們就提到:「現行保障勞工權益的法律,分別有勞動基準法、勞工保險條例保條例、勞工退休金條例、性別工作平等法、就業保險法、職場安全衛生法………等。」但試問,我國現行雖然有這麼多保障勞工的相關法律,但有幾位勞工可以徹底了解這些法律的所有規定?在現行實務上的情況是,在勞工申請勞資爭議調解的場合,多數到場的勞工只知道自己長期加班沒有加班費、沒有特休假、雇主高薪低報且沒有依規定按月提撥6%至退休金專戶,卻不知道在雇主這些違法事實明確的情況下,自己應該如何計算請求金額?最終只能在上面多方因素考量下,不甘願的接受雇主所提出的金額,因此而成立「權利打折後」的和解。

結論是,實體法的保障再周全,如果沒有程序法的相關配套規定,勞工仍然無法獲得應有的權益或最後的勝訴判決。所以在現行體制下,根據統計,在縣市政府勞資爭議調解不成立後,僅有少數案件繼續進入民事訴訟程序。在這樣的背景下,因而有了勞動事件法的制定。

勞動事件法第一條開宗明義即宣示立法目的,也就是希望以「迅速、妥適、專業、有效、平等」的方式處理勞動事件,同時「保障勞資雙方權益、促進勞資關係和諧」。

立法目的設定了很高的理想,而透過相關條文規定,也確實能夠拉近勞資雙方在訴訟上的實力差距、降低勞工訴訟的門檻,進而達到「迅速、妥適、專業、有效、平等處理勞動事件」的目的。但就本質上在某種程度具有矛盾與對立的勞資關係來說,僅僅透過調解及訴訟相關條文的規定,而希望達成「保障勞資雙方權益、促進勞資關係和諧」這目的,可能就還有長遠的路要走了。